近百年國畫歷盡滄桑

二十世紀自五四新文化運動後,傳統中國文化受到西方強勢文明影響,曾經在全人類藝術史上獨具一格的書畫黯然失色。陳獨秀與呂澂共同在1918年《新青年》雜誌上提出「美術革命」主張之後,國畫獨特優點的「書法性線條」從此不斷受到西畫影響而弱化。尤其文革時期,傳統國畫在神州大地已到毫無容身之地。

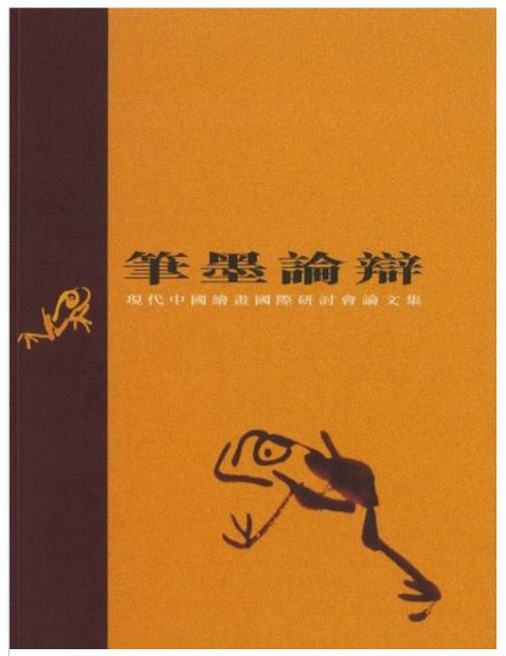

圖1 :《筆墨論辯》論文集

自1978年開革開放後,中國美術界開始有人對國畫筆墨有不合時宜的意見。1985年由李小山的「中國畫已到窮途末路」到吳冠中提出「筆墨等於零」引發很多爭辯。香港大學萬青力教授作出回應「無筆無墨等於零」,在2000年促成香港大學與香港中文大學合辦「現代中國繪畫國際研討會」,圖1是研討會後出版的論文集《筆墨論辯》,封面是丁衍鏞的墨蛙。萬青力曾是「南陸北李」李可染及陸儼少兩位的入室弟子,但後來逐漸成為專注中國畫史學者,所以與他負笈美國堪薩斯大學時的老師李鑄晉對現代水墨畫的觀點有所不同。李鑄晉雖在美國是著名中國畫史學者,但並無運用毛筆作國畫的實踐經驗,不能領會國畫六法的「骨法用筆」重要性,就能容忍劉國松「革毛筆的命」的主張。

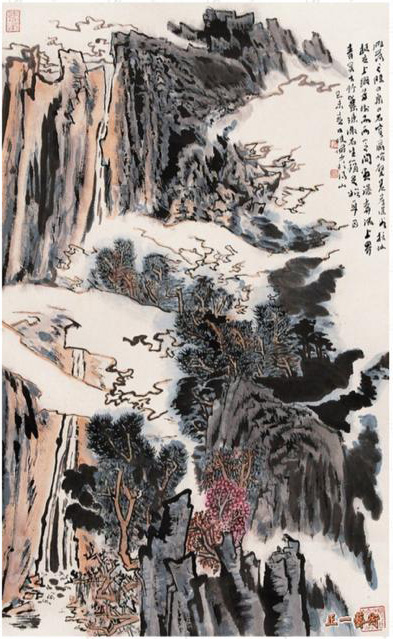

圖2 :陸儼少《雁蕩泉石》

雖然二十一世紀開始,全國美術界對國畫發展應有繼往開來的時代要求,卻一直缺乏真正有書畫開宗立派的新理論出現。以山水畫筆墨有繼往開來的大師而言只有陸儼少(圖2),他自清四僧畫家之後攀上山水畫新高峯。陸儼少的山水畫完全符合太極美學的「氣勢連貫,陰陽互濟,整體和諧」三原則。陸儼少所到達的筆墨境界可以說空前絕後,華人今後不可能如同陸儼少般具有深厚的傳統文化修養,因為當今華人所受教育內容已經深度西化,唯有採取融合中西藝術之長,先求書畫兩者互通而一體化,以求達到太極書畫的「書畫一體,繼往開來」兩目標。

中華文化博大精深,源遠流長。尤其老莊哲學具有極高美學境界,老子的陰陽觀念及莊子的齊物論,仍值得當今國畫家重視,不應仍專注於描繪眼睛所見的極狹窄現實空間。國畫家如果缺乏中華文化底藴,只依靠水墨技巧而忽視書法用筆關鍵,是捨本逐末。

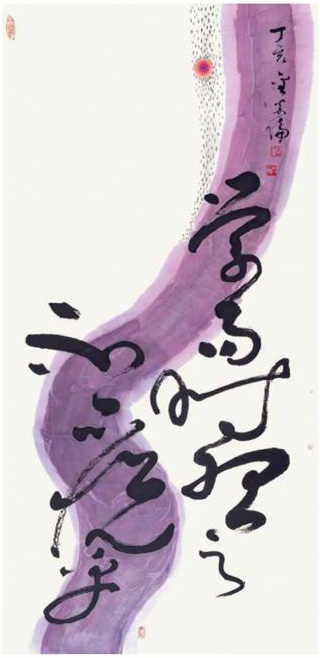

圖3 :金嘉倫《學而時習之不亦悅乎》2007

圖3是金嘉倫在創作太極山水畫數年後的早期太極狂草作品,已採用「以畫入書」觀念,但仍接近書法用筆傳統,也就是書畫創新應先做好傳承工作。香港太極書畫有自成體系的創作理論。太極狂草作品以傳統狂草為基礎,再借鏡二十世紀西方抽象畫先軀康定斯基的點線面色視覺元素組織,融合而成,並在「書畫一體,繼往開來」兩目標之下建立香港太極書畫理論準則,為新世紀中國書畫向前發展開闢一條新道路。

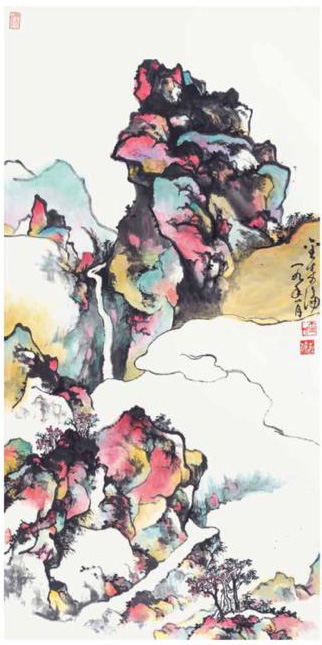

圖4:金嘉倫《太極山水》2019

近百年國畫遭受寫實西畫之害甚深。水墨畫是否屬於中國畫種,不論寫實或抽象必須仍以「國畫六法」為創作根據,否則只是西畫的分支。圖4是金嘉倫於2019年所作的太極山水畫,在點線面色處理上雖不同於傳統國畫,但仍符合「國畫六法」的標準;該畫特別以色彩繽紛替代傳統國畫的以墨分五彩為主。國畫在全人類藝術史上曾佔有重要地位,若要繼往開來,首先必須重視畫筆即書筆,先實現「書畫一體」要求。

「氣韻生動」是創作國畫首要條件,因此近百年國畫不論如何標榜創新現代,如果缺乏運用毛筆的「骨法用筆」則絕非屬於中國畫範疇。中國哲學元氣論的「氣」是最根本微細而具生命能量的流動元素,氣産生於虚空,所以國畫的留白很重要。莊子有言:「人之生,氣之聚也,聚者為生,散者為死」。所以要求氣韻生動仍是當今國畫創作須重視的準則。

香港太極書畫不僅使近百年來忽視「骨法用筆」的國畫重新回到正軌方向前進,而且使中國藝術之母的書法開創嶄新境界。金嘉倫在香港創立太極書畫理論體系,經過他二十年親自實踐,太極書畫已經展現兼具民族性與時代性的視覺藝術。近百年國畫歷盡滄桑,因此當今書畫創新應先恢復傳統筆精墨妙優點,否則仍只是西畫的分支。太極書畫不論筆墨如何變化,必須符合太極美學「氣勢連貫,陰陽互濟,整體和諧」三原則為首要。

(2021.10.15)

最近消息

- 畢卡索的創意 2025-05-01

- 書畫現代化須保持毛筆優點 2025-03-29

- DeepSeek 深度求索 2025-02-18

- 獨特魅力的金太極狂草 2024-12-29

- 方薰畫論摘要 2024-11-25

- 金太極書畫兩目標三理論 2024-10-01

- 中國式現代化書畫 2024-09-01

- 文化是不斷創新的進程 2024-08-15

- 中華文化的陰陽宇宙觀 2024-08-01

- 書畫美學傳承與創新 2024-07-15

- 漢字:中華文化載體 2024-07-01

- 毛筆線條四德 2024-06-15

- 書畫面對AI藝術時代 2024-06-01

- 苟日新 – 日日新 – 又日新 2024-05-15

- 陰陽不測之謂神 2024-05-01

- 國畫是以氣為核心的藝術 2024-04-15

- 中華文化潛能 2024-04-01

- 書畫創新須先領悟中華文化優點 2024-03-15

- 國畫傳承與創新 2024-03-01

- 唯道集虛 2024-02-15

- 中國畫領先全人類藝術 2024-02-01

- 形似 – 意象 – 抽象 2024-01-15

- 金 草 2024-01-01

- 21 世紀意象國畫 2023-12-15

- 書畫創作實質與文采並重 2023-12-01

- 莊子:通天下一氣 2023-11-15

- 書畫妙道:神釆與形質 2023-11-01

- 書畫家必須認識無的重要性 2023-10-15

- 藝術創作須兼顧時代感及民族性 2023-10-01

- 變是書畫創新關鍵 2023-09-15

- 金太極狂草特色主要在布白章法 2023-09-01

- 氣韻生動是書畫傳承最珍貴要素 2023-08-15

- 金太極狂草線條陰陽轉化 2023-08-01

- 中華文化核心天人合一 2023-07-15

- 詩畫相通注重意境美 2023-07-01

- 金太極書畫視覺美運用 2023-06-15

- 金太極狂草勝在具變通潛能 2023-06-01

- 自我改正缺點為成功之本 2023-05-15

- 整體把握 – 陰陽平衡 2023-05-01

- 國畫應如何向前發展 2023-04-15

- 國畫筆氣墨韻應主次分明 2023-04-01

- 金太極書畫須知行合一 2023-03-15

- 蔡元培主張美育代替宗教 2023-03-01

- 宏揚老子道德經 2023-02-15

- 禪宗 – 中華文化奇葩 2023-02-01

- 書畫創作須以史為鑒 2023-01-15

- 孫子兵法:靈活應變藝術 2023-01-01

- 金太極狂草具發展潛力 2022-12-15

- 文化自信促進文化復興 2022-12-01

- 復興中華文化精神 2022-11-20

彙整

- 2025 年 五月

- 2025 年 三月

- 2025 年 二月

- 2024 年 十二月

- 2024 年 十一月

- 2024 年 十月

- 2024 年 九月

- 2024 年 八月

- 2024 年 七月

- 2024 年 六月

- 2024 年 五月

- 2024 年 四月

- 2024 年 三月

- 2024 年 二月

- 2024 年 一月

- 2023 年 十二月

- 2023 年 十一月

- 2023 年 十月

- 2023 年 九月

- 2023 年 八月

- 2023 年 七月

- 2023 年 六月

- 2023 年 五月

- 2023 年 四月

- 2023 年 三月

- 2023 年 二月

- 2023 年 一月

- 2022 年 十二月

- 2022 年 十一月

- 2022 年 十月

- 2022 年 九月

- 2022 年 八月

- 2022 年 七月

- 2022 年 六月

- 2022 年 五月

- 2022 年 四月

- 2022 年 三月

- 2022 年 二月

- 2022 年 一月

- 2021 年 十二月

- 2021 年 十一月

- 2021 年 十月

- 2021 年 九月

- 2021 年 八月

- 2021 年 七月

- 2021 年 六月

- 2021 年 五月

- 2021 年 四月

- 2021 年 三月

- 2021 年 二月

- 2021 年 一月

- 2020 年 十二月

- 2020 年 十一月

- 2020 年 十月

- 2020 年 九月

- 2020 年 八月

- 2020 年 七月

- 2020 年 六月

- 2020 年 五月

- 2020 年 四月

- 2020 年 三月

- 2020 年 二月

- 2020 年 一月

- 2019 年 十二月

- 2019 年 十一月

- 2019 年 十月

- 2019 年 九月

- 2019 年 八月

- 2019 年 七月

- 2019 年 六月

- 2019 年 四月

- 2019 年 三月

- 2019 年 二月

- 2019 年 一月

- 2018 年 十二月

- 2018 年 十一月

- 2018 年 十月

- 2018 年 九月

- 2018 年 八月

- 2018 年 七月

- 2018 年 六月

- 2018 年 五月

- 2018 年 四月

- 2018 年 三月

- 2018 年 二月

- 2018 年 一月

- 2017 年 十二月

- 2017 年 十一月

- 2017 年 十月

- 2017 年 九月

- 2017 年 八月

- 2017 年 三月

- 2017 年 二月

- 2017 年 一月

- 2016 年 十二月

- 2016 年 十月

- 2016 年 九月

- 2016 年 八月

- 2016 年 七月

- 2016 年 六月