反者道之動弱者道之用

老子《道德經》四十二章:「反者道之動,弱者道之用,天下萬物生於有,有生於無」,其意思:「道的規律是不斷反覆運行,道在柔弱狀態之下才能發揮良好作用。天下萬物的有由最初的無派生出來」。太極書畫依據「反」與「弱」的規則創作,以筆氣為主墨韻為次,利用大面積的虛白,就產生陰陽不斷轉化具有氣韻生動的視覺藝術。

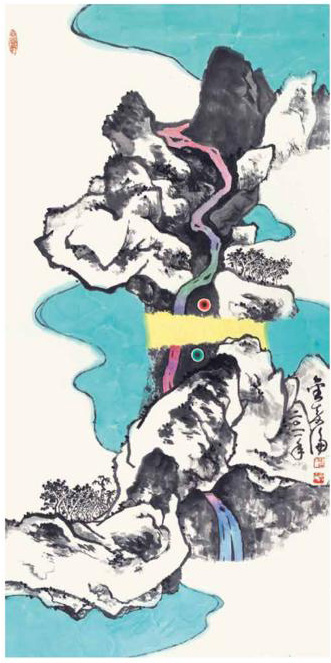

圖1:金嘉倫《彩泉》2011

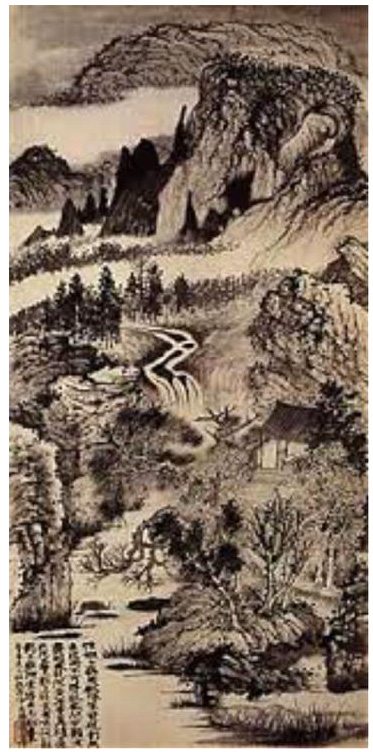

圖2:石濤山水畫

圖1是金嘉倫作於2011年的太極山水畫,仍繼承傳統山水畫之優點:

1 .傳統山水畫慣用垂直畫面以增強氣勢連貫,筆墨是由下方近處開始,逐漸邁向遠方主峯,遠近不是依據近濃遠淡視覺規則,因此遠處的山峯筆墨仍保持強勁濃黑。

2 .傳統山水畫雖是二維視覺組織,但是仍有前後層次,是依據線條粗細、虛實、濃淡來呈現。

3.山水畫中由近至遠的筆墨陰陽關係不斷轉化,達到整體筆墨氣勢連貫。

以上三項優點與圖2石濤山水畫共通,是表示香港太極書畫在創新前必先做妥繼承傳統工作。

圖1《彩泉》所呈現香港太極山水畫創新的現代化面貌有以下三項:

1 .在造型上兼顧民族性及時代性,借鏡現代西畫的抽象性突破傳統國畫的慣性形象。圖1的紅藍小圓形象徴太極兩儀的陰與陽,使山水畫可以加添形而上的意象視覺元素。

2.傳統山水畫主要是體現筆氣墨韻,用色只限於淺絳、青綠、金碧的傳統三種方法。但是圖1創用彩色衝破傳統山水畫瀑布留白的固定畫法。畫中央更大膽採用黃色塊以吸引注意藍紅兩圓形,加強「一陰一陽之謂道」為太極書畫的重要原則。

3.畫面不再依傳統山水畫題大量字句,僅署名於右方山石中,使全畫各局部更趨於

整體和諧。此畫與圖2比較,石濤山水畫左下角題欵所形成的長方形與整體畫面很不協調,是美中不足之處。

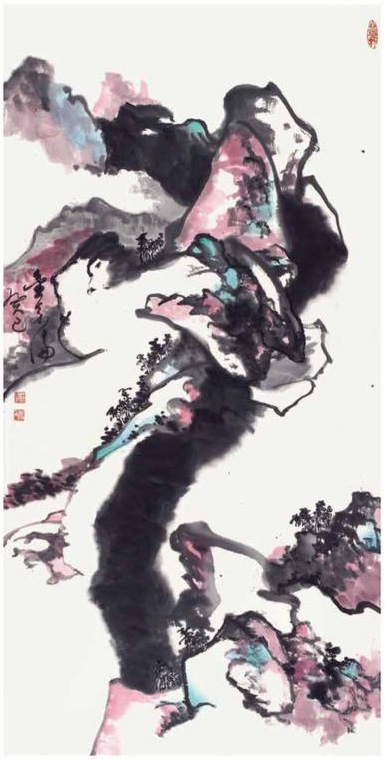

圖3 : 金嘉倫《筆墨意象》2013

圖3題目是「筆墨意象」,表示太極書畫是以筆為主墨為次的毛筆意象藝術。畫面組織符合道德經的「反者道之動,弱者道之用」。該畫由下方山石伸出引人注目的粗黑帶強調氣勢,是傳統山水畫筆墨的突破。山石不斷以疏密、陰陽轉化就會產生視覺上氣勢連貫的「動」感;畫面留有大幅虛白就是強調「弱」的作用。太極書畫十分注重對「弱」的虛白處理。

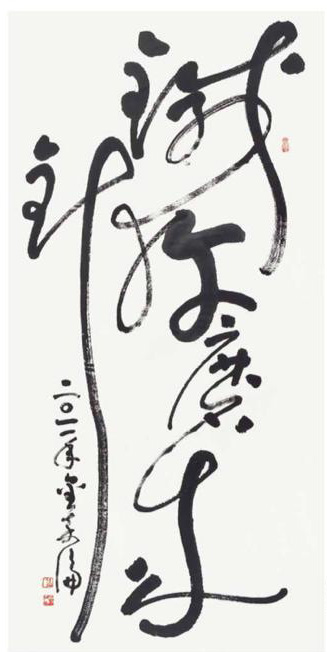

圖4 :金嘉倫《鐵杆磨成針》2011

圖4的太極狂草是符合「反者道之動,弱者道之用」。該作品重複以線條疏密交替的「反」產生動感,利用飛白線條的「弱」產生陰陽互濟作用。飛白線條是速度與枯墨相結合所產生的視覺效果,飛白正是「弱者道之用」的奇妙運用,使整體書法增加陰陽轉化的氣韻生動。凡書法無飛白出現,就顯得單調,但是飛白也不能喧賓奪主。可見巧妙運用「反者道之動,弱者道之用」在太極書畫創作過程中的重要性。

(2021.11.1)

最近消息

- 畢卡索的創意 2025-05-01

- 書畫現代化須保持毛筆優點 2025-03-29

- DeepSeek 深度求索 2025-02-18

- 獨特魅力的金太極狂草 2024-12-29

- 方薰畫論摘要 2024-11-25

- 金太極書畫兩目標三理論 2024-10-01

- 中國式現代化書畫 2024-09-01

- 文化是不斷創新的進程 2024-08-15

- 中華文化的陰陽宇宙觀 2024-08-01

- 書畫美學傳承與創新 2024-07-15

- 漢字:中華文化載體 2024-07-01

- 毛筆線條四德 2024-06-15

- 書畫面對AI藝術時代 2024-06-01

- 苟日新 – 日日新 – 又日新 2024-05-15

- 陰陽不測之謂神 2024-05-01

- 國畫是以氣為核心的藝術 2024-04-15

- 中華文化潛能 2024-04-01

- 書畫創新須先領悟中華文化優點 2024-03-15

- 國畫傳承與創新 2024-03-01

- 唯道集虛 2024-02-15

- 中國畫領先全人類藝術 2024-02-01

- 形似 – 意象 – 抽象 2024-01-15

- 金 草 2024-01-01

- 21 世紀意象國畫 2023-12-15

- 書畫創作實質與文采並重 2023-12-01

- 莊子:通天下一氣 2023-11-15

- 書畫妙道:神釆與形質 2023-11-01

- 書畫家必須認識無的重要性 2023-10-15

- 藝術創作須兼顧時代感及民族性 2023-10-01

- 變是書畫創新關鍵 2023-09-15

- 金太極狂草特色主要在布白章法 2023-09-01

- 氣韻生動是書畫傳承最珍貴要素 2023-08-15

- 金太極狂草線條陰陽轉化 2023-08-01

- 中華文化核心天人合一 2023-07-15

- 詩畫相通注重意境美 2023-07-01

- 金太極書畫視覺美運用 2023-06-15

- 金太極狂草勝在具變通潛能 2023-06-01

- 自我改正缺點為成功之本 2023-05-15

- 整體把握 – 陰陽平衡 2023-05-01

- 國畫應如何向前發展 2023-04-15

- 國畫筆氣墨韻應主次分明 2023-04-01

- 金太極書畫須知行合一 2023-03-15

- 蔡元培主張美育代替宗教 2023-03-01

- 宏揚老子道德經 2023-02-15

- 禪宗 – 中華文化奇葩 2023-02-01

- 書畫創作須以史為鑒 2023-01-15

- 孫子兵法:靈活應變藝術 2023-01-01

- 金太極狂草具發展潛力 2022-12-15

- 文化自信促進文化復興 2022-12-01

- 復興中華文化精神 2022-11-20

彙整

- 2025 年 五月

- 2025 年 三月

- 2025 年 二月

- 2024 年 十二月

- 2024 年 十一月

- 2024 年 十月

- 2024 年 九月

- 2024 年 八月

- 2024 年 七月

- 2024 年 六月

- 2024 年 五月

- 2024 年 四月

- 2024 年 三月

- 2024 年 二月

- 2024 年 一月

- 2023 年 十二月

- 2023 年 十一月

- 2023 年 十月

- 2023 年 九月

- 2023 年 八月

- 2023 年 七月

- 2023 年 六月

- 2023 年 五月

- 2023 年 四月

- 2023 年 三月

- 2023 年 二月

- 2023 年 一月

- 2022 年 十二月

- 2022 年 十一月

- 2022 年 十月

- 2022 年 九月

- 2022 年 八月

- 2022 年 七月

- 2022 年 六月

- 2022 年 五月

- 2022 年 四月

- 2022 年 三月

- 2022 年 二月

- 2022 年 一月

- 2021 年 十二月

- 2021 年 十一月

- 2021 年 十月

- 2021 年 九月

- 2021 年 八月

- 2021 年 七月

- 2021 年 六月

- 2021 年 五月

- 2021 年 四月

- 2021 年 三月

- 2021 年 二月

- 2021 年 一月

- 2020 年 十二月

- 2020 年 十一月

- 2020 年 十月

- 2020 年 九月

- 2020 年 八月

- 2020 年 七月

- 2020 年 六月

- 2020 年 五月

- 2020 年 四月

- 2020 年 三月

- 2020 年 二月

- 2020 年 一月

- 2019 年 十二月

- 2019 年 十一月

- 2019 年 十月

- 2019 年 九月

- 2019 年 八月

- 2019 年 七月

- 2019 年 六月

- 2019 年 四月

- 2019 年 三月

- 2019 年 二月

- 2019 年 一月

- 2018 年 十二月

- 2018 年 十一月

- 2018 年 十月

- 2018 年 九月

- 2018 年 八月

- 2018 年 七月

- 2018 年 六月

- 2018 年 五月

- 2018 年 四月

- 2018 年 三月

- 2018 年 二月

- 2018 年 一月

- 2017 年 十二月

- 2017 年 十一月

- 2017 年 十月

- 2017 年 九月

- 2017 年 八月

- 2017 年 三月

- 2017 年 二月

- 2017 年 一月

- 2016 年 十二月

- 2016 年 十月

- 2016 年 九月

- 2016 年 八月

- 2016 年 七月

- 2016 年 六月