中華文化與民族復興

二十一世紀神州大地全國各種行業努力改善向前發展,以人民生活全面脫貧已達小康社會而言,正逐步邁向「中華民族偉大復興」目標,但要真正成功須先普遍建立中華文化自信,也就是民族復興須以文化新生為基礎。香港已定位中外文化藝交流中心,香港人須約略認識香港近代與祖國關係的歷史,以便今後可繼續以往的貢獻。

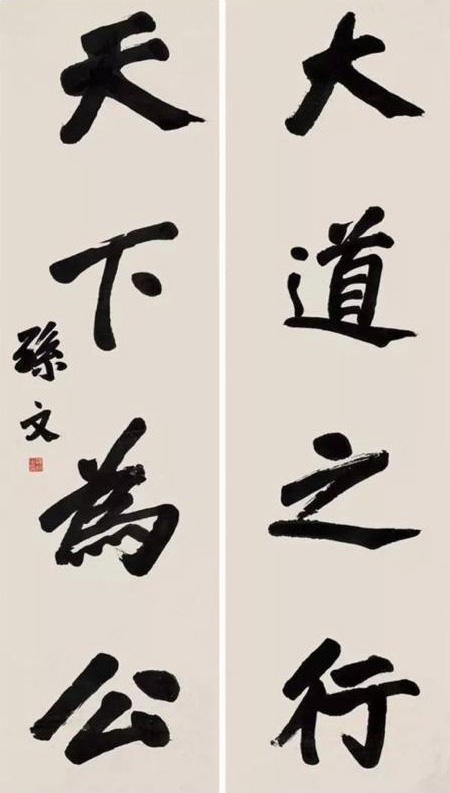

香港1841年經鴉片戰爭成為英國殖民地,是中華大地之外大量吸收西方文明的中華土地。香港對近代祖國向前進展有很大關係,例如辛亥革命由成長於香港的孫中山領導建立共和政制的中華民國。他的著作《三民主義》「民族、民權、民生」是融合現代西方思想及傳統中華文化而成,例如在該著作中涉及的「天下為公」觀念出自儒家經典之一的《禮記》「禮運大同篇」。三民主義正顯示古代中國人文傳統與現代西方文化有相近的價值觀。圖1是他常寫的同類書法。

圖1 :孫中山《大道之行 天下為公》

二十世紀初上海成為全國最國際化的工商業中心。當時由香港先施百貨公司領先前往上海,為上海開辦四大百貨公司之第一家。四大百貨公司當時形成上海最繁華的南京路購物中心。上海四大百貨公司均由香港早已建立的同名公司前往開辦。二十世紀全中國境內設有第一部扶手電梯及冷暖氣系統者,由後來居上的上海大新公司開始。

1978年中國改革開放後,香港商人紛紛將工厰北遷,促成廣東各地經濟繁榮。尤其是深圳因毗鄰香港之優勢,借鑒香港經驗,在極短期間迅速由一農村轉變為以高科技為主的現代化大城市,是人類歷史中前無先例的奇績。香港交易所也使香港成為主要為中國企業接通國際的金融中心。

1949年香港新亞書院創校後首四任院長,錢穆、吳俊升、沈亦珍、梅貽寶均是二十世紀著名教育家,第五任院長余英時是新亞書院第一屆畢業生。該校曾是香港新儒家傳承中華文化道統重地。但是由於香港一直以來在文化上是崇洋輕中,使創辦新亞書院新儒家學者退休後,除唐君毅之外全部赴台灣終老。

圖2 :何世禮將軍

香港二十世紀一位傳奇人物是富商何東第三子何世禮將軍(圖2),他雖是中西混血後代,但有濃厚中華情懷。他在負笈英國軍校時在中國駐倫敦領事館宣佈放棄英籍,決心前往神州大地完成從軍心願,他參與的戰役包括八年抗日戰爭在內,抗戰勝利後奉命前往接管廣東。最後因何東逝世,他回到出生地香港接手管理家族事業因而退役,當時軍階為二級上將。

清末民初香港著名菁英大佬是周壽臣,他是晚清第三批官派留學美國幼童,回國後先後在中國及香港政界受到重視,他是香港首位華人行政局議員。1949年後中國本土政治、工商、文化各界人士大批移居香港,其中著名富商有世界兩大船王董浩雲、包玉剛及娛樂業大亨邵逸夫。香港也成為二十世紀亞洲四小龍之一。

本世紀初在香港創立的太極書畫理論至今已超過二十年,涉及深層次中國文化及哲學,又加上借鑒現代西畫的創作觀念融合而成。雖然一般書畫家已通過太極書畫網站閱讀過有關分析文章,但要消化而實踐並不容易。此與香港美術教育制度深度西化有關,但是太極書畫對書畫繼往開來已邁出重要步伐。

若要實現「中華民族偉大復興」目標,須首先從深入研究自己文化的優點加以批判性繼承開始,再借用西方一些已見成效的經驗,成為現代化的中華民族。現代化包括政治、經濟、科技、文化、藝術、生態的全面性完善發展。

太極書畫屬於中華文化藝術範疇,是體現深層次民族文化自信,對中華民族偉大復興具有重要意義。香港創立的太極書畫「書畫兩目標三理論」,可成為香港實踐中外文化藝術交流的其中一項重要目標:太極書畫浴火重生。如果香港書畫仍走不出傳統範圍,則如何能超越北京及江浙等地與外國交流有更深厚中華文化傳統?如此則香港今後仍處於西方強勢文化藝術單方向輸入狀況,香港就很難成為中外文化藝術交流中心。

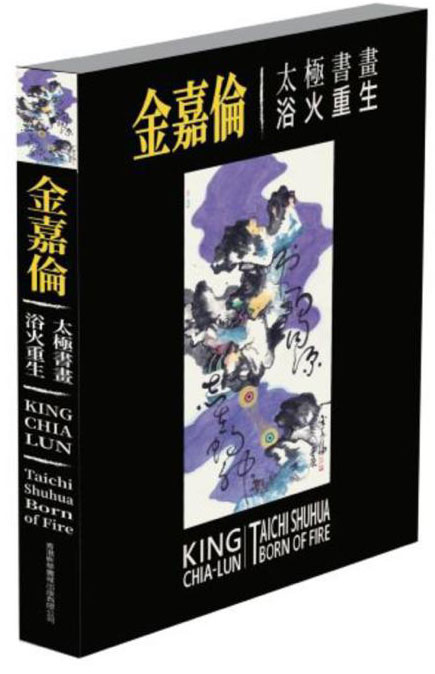

圖3 :《金嘉倫-太極書畫浴火重生》書畫册

太極美學源自《易經》的宇宙觀是中華文化的重要觀念,香港太極書畫理論已融合古今中外藝術優點,可以擔當與中外文化藝術交流的新角色。圖3是以香港太極書畫創始人金嘉倫一生的作品由現代西畫逐漸回歸中華文化脈絡的書畫册 ,汲取中西藝術精華,達到中國書畫浴火重生目標。中華民族偉大復興,不只注重物質文明尙須促進自己傳統文化之新生,呈現創造性轉化的嶄新藝術,才真正成功。

香港教育由小學開始應改革教學語言為國家通用語(即國語或普通話),不僅易與全國各地民衆溝通順暢而不分彼此,並使香港人在國際上更具中華文化代表性。當然粵語在香港日常生活上仍可照常通用。

(2021.9.1)

最近消息

- 畢卡索的創意 2025-05-01

- 書畫現代化須保持毛筆優點 2025-03-29

- DeepSeek 深度求索 2025-02-18

- 獨特魅力的金太極狂草 2024-12-29

- 方薰畫論摘要 2024-11-25

- 金太極書畫兩目標三理論 2024-10-01

- 中國式現代化書畫 2024-09-01

- 文化是不斷創新的進程 2024-08-15

- 中華文化的陰陽宇宙觀 2024-08-01

- 書畫美學傳承與創新 2024-07-15

- 漢字:中華文化載體 2024-07-01

- 毛筆線條四德 2024-06-15

- 書畫面對AI藝術時代 2024-06-01

- 苟日新 – 日日新 – 又日新 2024-05-15

- 陰陽不測之謂神 2024-05-01

- 國畫是以氣為核心的藝術 2024-04-15

- 中華文化潛能 2024-04-01

- 書畫創新須先領悟中華文化優點 2024-03-15

- 國畫傳承與創新 2024-03-01

- 唯道集虛 2024-02-15

- 中國畫領先全人類藝術 2024-02-01

- 形似 – 意象 – 抽象 2024-01-15

- 金 草 2024-01-01

- 21 世紀意象國畫 2023-12-15

- 書畫創作實質與文采並重 2023-12-01

- 莊子:通天下一氣 2023-11-15

- 書畫妙道:神釆與形質 2023-11-01

- 書畫家必須認識無的重要性 2023-10-15

- 藝術創作須兼顧時代感及民族性 2023-10-01

- 變是書畫創新關鍵 2023-09-15

- 金太極狂草特色主要在布白章法 2023-09-01

- 氣韻生動是書畫傳承最珍貴要素 2023-08-15

- 金太極狂草線條陰陽轉化 2023-08-01

- 中華文化核心天人合一 2023-07-15

- 詩畫相通注重意境美 2023-07-01

- 金太極書畫視覺美運用 2023-06-15

- 金太極狂草勝在具變通潛能 2023-06-01

- 自我改正缺點為成功之本 2023-05-15

- 整體把握 – 陰陽平衡 2023-05-01

- 國畫應如何向前發展 2023-04-15

- 國畫筆氣墨韻應主次分明 2023-04-01

- 金太極書畫須知行合一 2023-03-15

- 蔡元培主張美育代替宗教 2023-03-01

- 宏揚老子道德經 2023-02-15

- 禪宗 – 中華文化奇葩 2023-02-01

- 書畫創作須以史為鑒 2023-01-15

- 孫子兵法:靈活應變藝術 2023-01-01

- 金太極狂草具發展潛力 2022-12-15

- 文化自信促進文化復興 2022-12-01

- 復興中華文化精神 2022-11-20

彙整

- 2025 年 五月

- 2025 年 三月

- 2025 年 二月

- 2024 年 十二月

- 2024 年 十一月

- 2024 年 十月

- 2024 年 九月

- 2024 年 八月

- 2024 年 七月

- 2024 年 六月

- 2024 年 五月

- 2024 年 四月

- 2024 年 三月

- 2024 年 二月

- 2024 年 一月

- 2023 年 十二月

- 2023 年 十一月

- 2023 年 十月

- 2023 年 九月

- 2023 年 八月

- 2023 年 七月

- 2023 年 六月

- 2023 年 五月

- 2023 年 四月

- 2023 年 三月

- 2023 年 二月

- 2023 年 一月

- 2022 年 十二月

- 2022 年 十一月

- 2022 年 十月

- 2022 年 九月

- 2022 年 八月

- 2022 年 七月

- 2022 年 六月

- 2022 年 五月

- 2022 年 四月

- 2022 年 三月

- 2022 年 二月

- 2022 年 一月

- 2021 年 十二月

- 2021 年 十一月

- 2021 年 十月

- 2021 年 九月

- 2021 年 八月

- 2021 年 七月

- 2021 年 六月

- 2021 年 五月

- 2021 年 四月

- 2021 年 三月

- 2021 年 二月

- 2021 年 一月

- 2020 年 十二月

- 2020 年 十一月

- 2020 年 十月

- 2020 年 九月

- 2020 年 八月

- 2020 年 七月

- 2020 年 六月

- 2020 年 五月

- 2020 年 四月

- 2020 年 三月

- 2020 年 二月

- 2020 年 一月

- 2019 年 十二月

- 2019 年 十一月

- 2019 年 十月

- 2019 年 九月

- 2019 年 八月

- 2019 年 七月

- 2019 年 六月

- 2019 年 四月

- 2019 年 三月

- 2019 年 二月

- 2019 年 一月

- 2018 年 十二月

- 2018 年 十一月

- 2018 年 十月

- 2018 年 九月

- 2018 年 八月

- 2018 年 七月

- 2018 年 六月

- 2018 年 五月

- 2018 年 四月

- 2018 年 三月

- 2018 年 二月

- 2018 年 一月

- 2017 年 十二月

- 2017 年 十一月

- 2017 年 十月

- 2017 年 九月

- 2017 年 八月

- 2017 年 三月

- 2017 年 二月

- 2017 年 一月

- 2016 年 十二月

- 2016 年 十月

- 2016 年 九月

- 2016 年 八月

- 2016 年 七月

- 2016 年 六月