太極狂草線條虛實變化

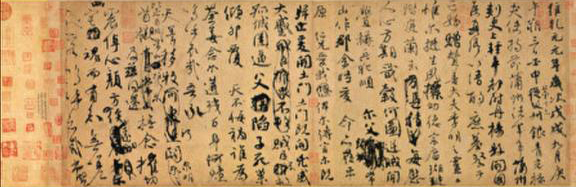

漢字由原始用刀契刻的甲骨文演變到篆、隸、楷用毛筆書寫才稱為書法,楷書的毛筆缐條全是實線,而且以個別字為單位,因章法平均在視覺上很呆板。書法發展到行書,線條開始有提按粗細變化。書法史上王羲之《蘭亭集序》稱為天下第一行書,仍只有實線尚無虛線出現。顏真卿《祭侄文稿》雖稱為天下第二行書,但是如圖1最後一行已見到近於狂草連續筆法及虛線,主要是他在悲傷中秉筆直書而自然產生的效果。

圖1:顏真卿《祭侄文稿》

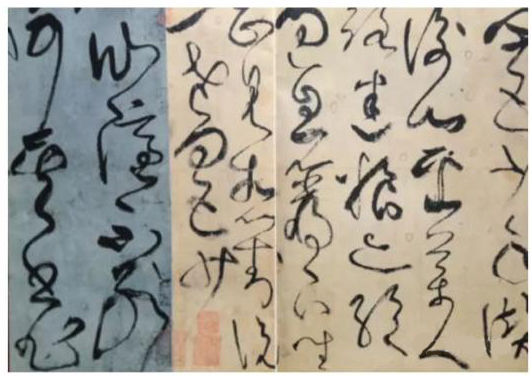

圖2:張旭《古詩四帖》局部

唐朝不僅有顏真卿的雄健楷書,而且有張旭的自由奔放狂草,如圖2張旭《古詩四帖》出現大量飛白虛線,加上出現多字連結體使書法攀上中國書畫史高峯。狂草放棄書法原有傳達訊息的實用功能,轉向抽象的藝術意象方向,較西方現代藝術領先一千多年。狂草最根本的是掌握傳統中華文化的宇宙論,中心思維是「一陰一陽之謂道」,簡言之就是狂草線條特別強調虛的特質。莊子有言:「唯道集虛」,可知虛之重要性。中國書畫的「氣韻生動」必須先通過「虛」才能與「實」相互作用達到一陰一陽之謂道的境界。國畫中「留白」是重要的法則,否則全畫閉塞。

西方藝術並不重視中華文化中的陰虛因素,可惜當今華人教育制度深受西化,因此目前書畫中見到的多是實線,此一大缺憾尚待書畫家努力克服。更根本問題是當今華人書畫家必須融會貫通中西藝術,重新認識中華文化的主體價值,將傳統書畫作創造性的轉化為嶄新視覺藝術。

香港「今太極書畫」是二十一世紀初在香港創立,原因是金嘉倫一生曾在上海、香港、台北、芝加哥四地受教育的特殊背景,親身體驗中西文化之優劣,取長補短而成。因此太極狂草是融會貫通中西藝術,以老莊思想為基礎的嶄新中華視覺藝術,簡言之書畫今後須回歸以中華文化主體為重心的歷史地位,面對世界應有自己文化為主體的繼往開來藝術。否則華人藝術家地位仍只是西方藝壇的配角。

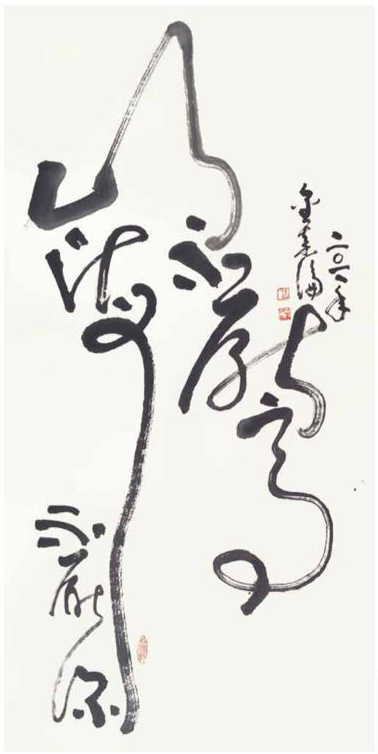

圖3:金嘉倫《山不厭高 海不厭深》2011

太極狂草選擇所用字數以十個字左右為度,而且所選字句以易於實踐太極美學「氣勢連貫、陰陽互濟、整體和諧」為原則。圖3兩句的「山、海」有剛柔及上下涵意,特別注重線條虛實轉化。山字第一筆用粗線,第二筆用直線衝上頂部表示山高涵意,一個山字包含粗細虛實曲直的豐富陰陽變化,「不厭」兩字的密與「山」字的疏形成陰陽轉化,隨後「高」字回復疏的變化;第二行「海」字用體勢連貫法插入山字下方空位,最後一筆延至底部表示「不厭深」的深度。請特別注意有很多飛白線條,是為加強線條虛與實的陰陽變化,此是太極書畫的特性。

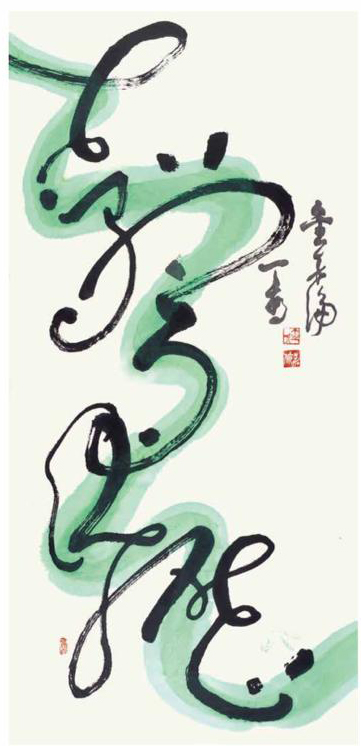

圖4:金嘉倫《老驥伏櫪》2017

圖4太極狂草用到很多飛白線條。請注意「伏」字右旁「犬」先與「驥」字連結,等寫完四字後,才補上左邊傍,此寫法前無古人,由此可見太極書畫不受傳統漢字筆順限制,可以創用新方法。該作品不僅注意線條虛實轉化,而且整體字與字之間除「老」字之外其他各字之間沒有空位,是一氣呵成的氣勢連貫書寫方法。

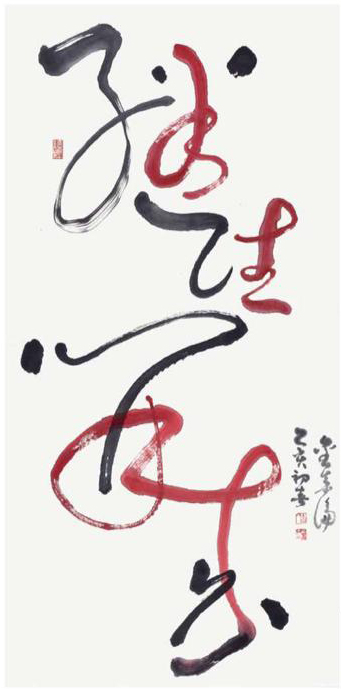

圖5:金嘉倫《繼往開來》2019

圖5創用紅色線條,與黑色線條自然交接,符合「繼往開來」題意;繼字左邊旁線條更呈現正側鋒、粗細、疾澀、濃淡等變化,展示毛筆可發揮的潛能。太極狂草特別在漢字結體及章法上是依據視覺美九法則「統一、比例、平衡、對比、方向、主次、節奏、呼應、變化」創作,比傳統書畫更具抽象美欣賞效果。

太極狂草因不受現實具象束縛,較太極山水畫可發揮更大創意前景。太極狂草是當今全球變化無窮的最美線條藝術,它較太極山水畫更具藝術發展潛力。太極美學其實是簡單的三條規則:「氣勢連貫,陰陽互濟,整體和諧」,但是陰陽相反相成變化無窮,正如易經六十卦均是陰陽六爻不同組合的多樣變化。最重要「陰陽互濟」是陰陽「違而不犯,和而不同」恰到好處,絕非等於西方觀念的對比,即是通過氣勢連貫,由陰陽不斷轉化達到整體和諧的效果。

(2022.4.15)

最近消息

- 畢卡索的創意 2025-05-01

- 書畫現代化須保持毛筆優點 2025-03-29

- DeepSeek 深度求索 2025-02-18

- 獨特魅力的金太極狂草 2024-12-29

- 方薰畫論摘要 2024-11-25

- 金太極書畫兩目標三理論 2024-10-01

- 中國式現代化書畫 2024-09-01

- 文化是不斷創新的進程 2024-08-15

- 中華文化的陰陽宇宙觀 2024-08-01

- 書畫美學傳承與創新 2024-07-15

- 漢字:中華文化載體 2024-07-01

- 毛筆線條四德 2024-06-15

- 書畫面對AI藝術時代 2024-06-01

- 苟日新 – 日日新 – 又日新 2024-05-15

- 陰陽不測之謂神 2024-05-01

- 國畫是以氣為核心的藝術 2024-04-15

- 中華文化潛能 2024-04-01

- 書畫創新須先領悟中華文化優點 2024-03-15

- 國畫傳承與創新 2024-03-01

- 唯道集虛 2024-02-15

- 中國畫領先全人類藝術 2024-02-01

- 形似 – 意象 – 抽象 2024-01-15

- 金 草 2024-01-01

- 21 世紀意象國畫 2023-12-15

- 書畫創作實質與文采並重 2023-12-01

- 莊子:通天下一氣 2023-11-15

- 書畫妙道:神釆與形質 2023-11-01

- 書畫家必須認識無的重要性 2023-10-15

- 藝術創作須兼顧時代感及民族性 2023-10-01

- 變是書畫創新關鍵 2023-09-15

- 金太極狂草特色主要在布白章法 2023-09-01

- 氣韻生動是書畫傳承最珍貴要素 2023-08-15

- 金太極狂草線條陰陽轉化 2023-08-01

- 中華文化核心天人合一 2023-07-15

- 詩畫相通注重意境美 2023-07-01

- 金太極書畫視覺美運用 2023-06-15

- 金太極狂草勝在具變通潛能 2023-06-01

- 自我改正缺點為成功之本 2023-05-15

- 整體把握 – 陰陽平衡 2023-05-01

- 國畫應如何向前發展 2023-04-15

- 國畫筆氣墨韻應主次分明 2023-04-01

- 金太極書畫須知行合一 2023-03-15

- 蔡元培主張美育代替宗教 2023-03-01

- 宏揚老子道德經 2023-02-15

- 禪宗 – 中華文化奇葩 2023-02-01

- 書畫創作須以史為鑒 2023-01-15

- 孫子兵法:靈活應變藝術 2023-01-01

- 金太極狂草具發展潛力 2022-12-15

- 文化自信促進文化復興 2022-12-01

- 復興中華文化精神 2022-11-20

彙整

- 2025 年 五月

- 2025 年 三月

- 2025 年 二月

- 2024 年 十二月

- 2024 年 十一月

- 2024 年 十月

- 2024 年 九月

- 2024 年 八月

- 2024 年 七月

- 2024 年 六月

- 2024 年 五月

- 2024 年 四月

- 2024 年 三月

- 2024 年 二月

- 2024 年 一月

- 2023 年 十二月

- 2023 年 十一月

- 2023 年 十月

- 2023 年 九月

- 2023 年 八月

- 2023 年 七月

- 2023 年 六月

- 2023 年 五月

- 2023 年 四月

- 2023 年 三月

- 2023 年 二月

- 2023 年 一月

- 2022 年 十二月

- 2022 年 十一月

- 2022 年 十月

- 2022 年 九月

- 2022 年 八月

- 2022 年 七月

- 2022 年 六月

- 2022 年 五月

- 2022 年 四月

- 2022 年 三月

- 2022 年 二月

- 2022 年 一月

- 2021 年 十二月

- 2021 年 十一月

- 2021 年 十月

- 2021 年 九月

- 2021 年 八月

- 2021 年 七月

- 2021 年 六月

- 2021 年 五月

- 2021 年 四月

- 2021 年 三月

- 2021 年 二月

- 2021 年 一月

- 2020 年 十二月

- 2020 年 十一月

- 2020 年 十月

- 2020 年 九月

- 2020 年 八月

- 2020 年 七月

- 2020 年 六月

- 2020 年 五月

- 2020 年 四月

- 2020 年 三月

- 2020 年 二月

- 2020 年 一月

- 2019 年 十二月

- 2019 年 十一月

- 2019 年 十月

- 2019 年 九月

- 2019 年 八月

- 2019 年 七月

- 2019 年 六月

- 2019 年 四月

- 2019 年 三月

- 2019 年 二月

- 2019 年 一月

- 2018 年 十二月

- 2018 年 十一月

- 2018 年 十月

- 2018 年 九月

- 2018 年 八月

- 2018 年 七月

- 2018 年 六月

- 2018 年 五月

- 2018 年 四月

- 2018 年 三月

- 2018 年 二月

- 2018 年 一月

- 2017 年 十二月

- 2017 年 十一月

- 2017 年 十月

- 2017 年 九月

- 2017 年 八月

- 2017 年 三月

- 2017 年 二月

- 2017 年 一月

- 2016 年 十二月

- 2016 年 十月

- 2016 年 九月

- 2016 年 八月

- 2016 年 七月

- 2016 年 六月